③ ベクタースタジオで背景と線画を描く

前回は、下書きまでを「ピクセルスタジオ」で行いました。今回は、ベクトルデータで背景と線画を描きます。

画面左上の「ベクタースタジオ」をクリックして下さい。

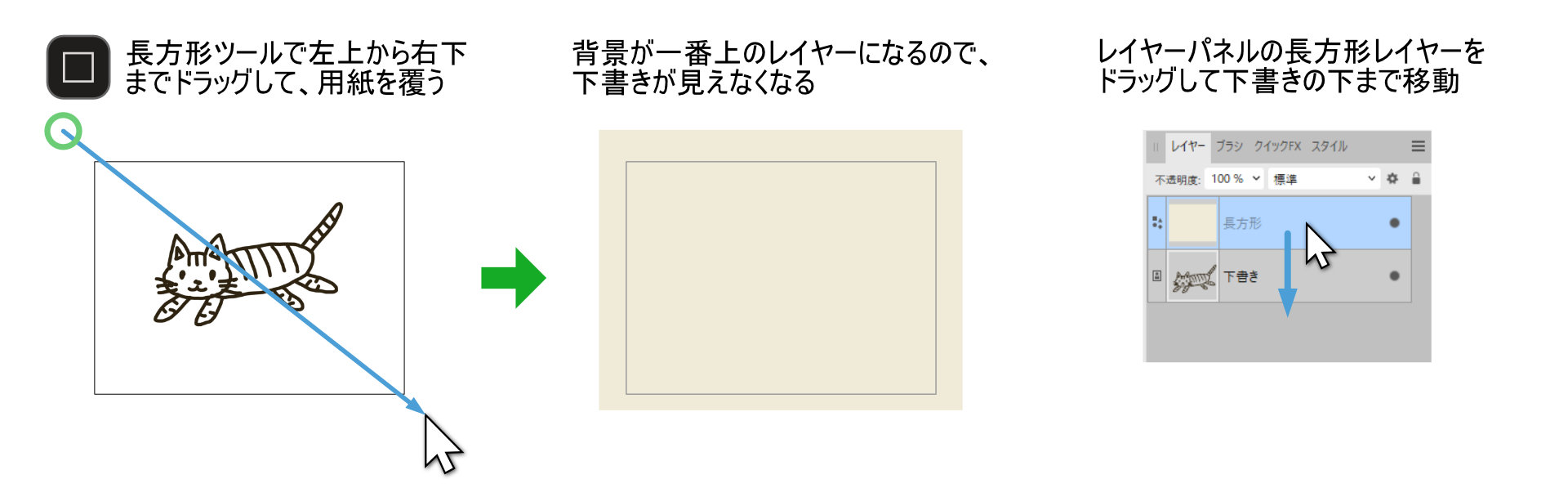

背景を「長方形ツール」で作る

私は、背景が真っ白だと何となく創作意欲が湧かないので、とりあえず落ち着いた色でいったん背景を塗りつぶします。

ペイントソフトなら、バケツ型のツールを使って、色を流し込むところですが、ドローソフトは、「長方形ツール」で用紙全体を覆ってしまいます。

ツールパネルから、長方形ツールを選択して、「カラーパネル」を確認。ドーナツ型のカラーセレクターは境界線の色を表すのですが、今回は色は不要なので、その下の赤い斜線が入った小さな○(塗りつぶしなしを設定)をクリックして色を消します。そして、円盤状のカラーセレクターをクリックしてから、長方形を塗りつぶす色をカラーホイールで設定してください。

色が決まったら、用紙の左上から右下までマウスをクリック&ドラッグして、長方形で覆ってしまいましょう。

ドローソフトでは、基本的に、新しく作ったオブジェクトはレイヤーの一番上にくるので、下書きがいったん見えなくなってしまいます。

そこで、レイヤーパネルで長方形レイヤーを選択し、下書きを描いたレイヤーの下までドラッグします。

注1)ペイントソフト ピクセル/ラスター画像でお絵描きするソフトのこと

注2)ドローソフト ベクター画像でお絵描きするソフトのこと

注3)長方形ツールのショートカットは、今回から「U」になりました

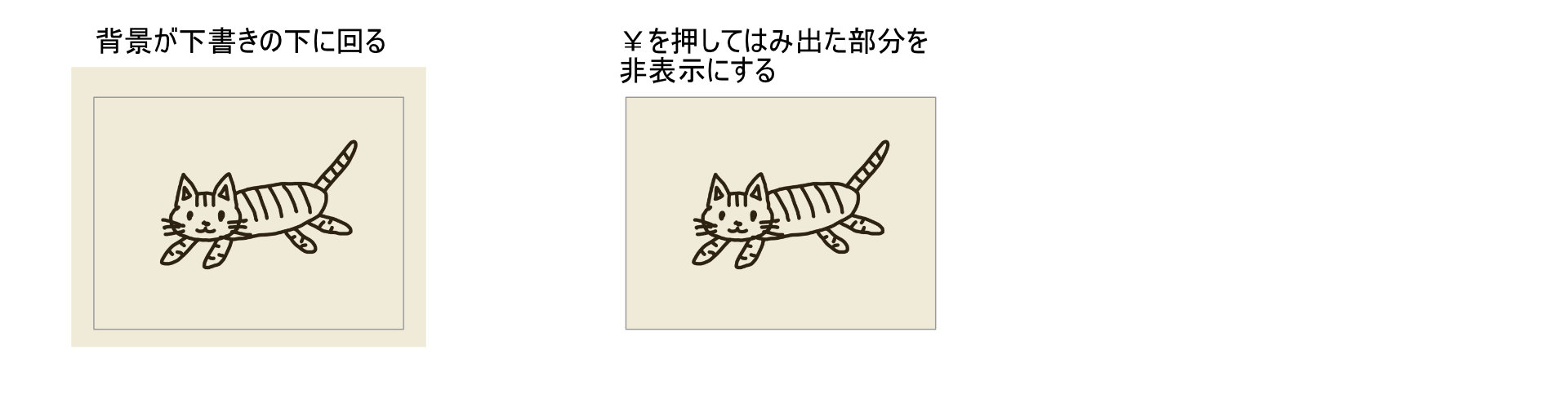

キャンバスに合わせてクリップ(ショートカット:¥)

レイヤーの順序が変わることで、下書きが見えるようになりました。そして、この状態では、どこまでが用紙だったのかわからなくなるので、はみ出した部分を見えなくします。

メニューバーの「表示」>「キャンバスに合わせてクリップ ¥」を選択してください。すると、用紙からはみ出た部分が非表示になりました。

この機能はよく使います。さっき、メニューに「キャンバスに合わせてクリップ」の後に「¥」と書いてありましたが、これはショートカットです。よく使うので、覚えておくといいと思います。キーボードで「¥」を押してみてください。押す度に、オン/オフが切り替わりますね。

これでとりあえずの背景ができたので、これを固定しましょう。

ツールパネルから、長方形レイヤーを選択して、パネルの右肩のところにある🔒(鍵)をクリックして、ロックをかけよう。

下書きの色を薄くする(レイヤーの不透明度の設定)

ここからの作業がしやすくなるように、下書きの色を薄くしておきます。

レイヤーパネルで下書きを選んで、パネル上部の「不透明度」をクリックして、直接数字を入力するか、スライダーをドラッグして、適当な(30%くらい?)不透明度に設定しましょう。

そして、背景と下書きを間違って動かしてしまわないように、レイヤーパネル右上の🔒を押してロックしましょう。

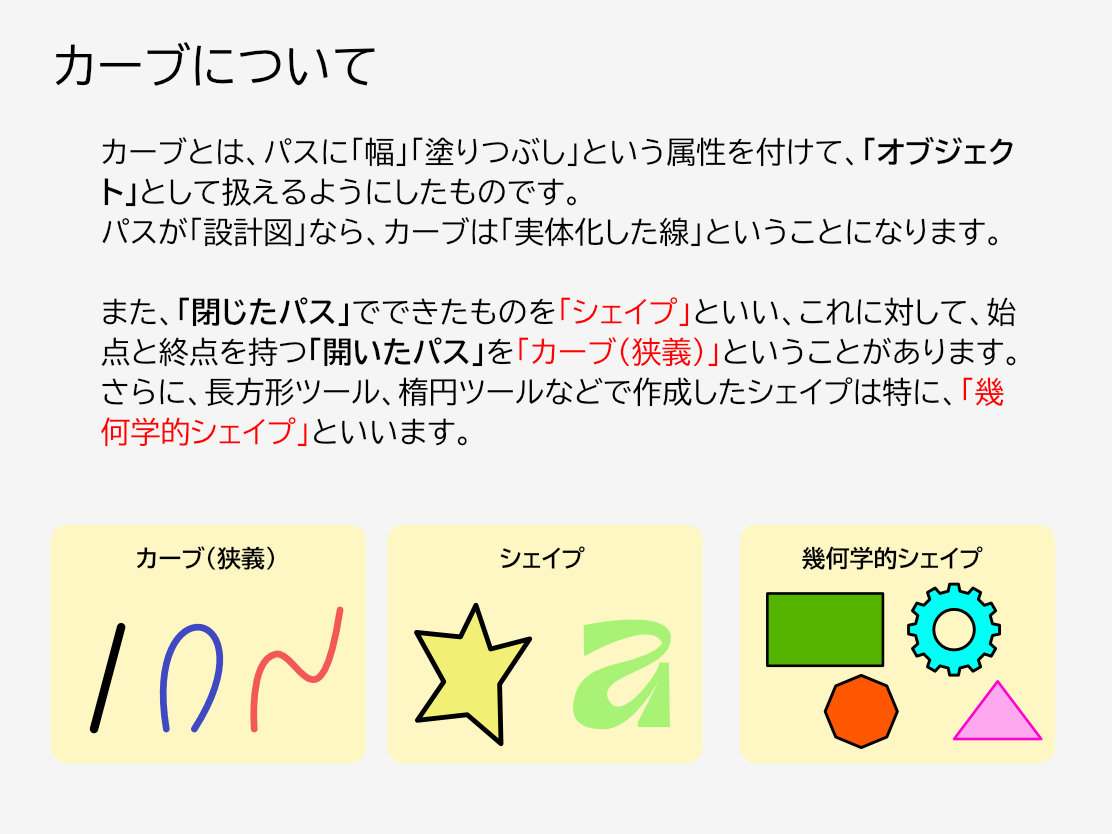

パス、カーブ、シェイプについて

次は、下書きを見ながら輪郭を描いていくのですが、今回は、シェイプツールを使います。さっき背景を作った長方形ツールもシェイプツールの仲間です。

そしてここで、「シェイプ」とは何か?を知るために、ドローソフトの基本用語、というかAffinityの基本用語を覚えていただきます。

シェイプツールで猫の輪郭を作る

パス、カーブ、シェイプについて理解ができたので、いよいよ「シェイプツール」を使って猫の輪郭を作っていきましょう。

最初に猫の顔を作ります。ペンツールが得意な方は、下書きをそのままなぞってください。ペンツールがまだ使いこなせない方のために、今回はシェイプツールでおおまかな形を作って、それを修正して下書きに合わせていく方法をとります。

ツールパネルから「楕円ツール」を選びましょう。これで顔の輪郭を作って、オブジェクトの周りを囲んでいる「選択ボックス」をドラッグして、大まかに形を整えます。

次は「三角形ツール」を選択して、片方の耳を作ります。大体の大きさをそろえておいて、角度とか微妙な形の違いは後で修正します。

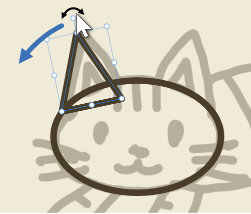

移動ツールで拡大・縮小・回転・傾斜

先ほどは、シェイプツールでオブジェクトを作り、そのまま大きさなどの調整を行いましたが、オブジェクトの位置調整、拡大/縮小、回転をするときは、基本的に移動ツールを使います。

選択ボックス上の「ハンドル」と呼ばれる○印にマウスを合わせてドラッグすることで、拡大/縮小をすることができます。このとき、Shiftキーを押しながらドラッグすると、縦横比を変えずに拡大/縮小が可能です。

また、選択ボックスの角にある「コーナーハンドル」または上に飛び出た「回転ハンドル」の辺りにマウスを持って行くと、ポインターの形状が変わり、ドラッグでオブジェクトを回転させることができます。

さらに、選択ボックスの辺の中央にある「サイドハンドル」にマウスを合わせると、逆向きの二つの矢印が現れるので、その状態でドラッグすると、オブジェクトを傾斜させることができます。(元に戻したいときは、サイドハンドルをダブルクリックします。)

カーブに変換!

さて、シェイプツールで作った形をこれからぴったり下書きに合わせていくのですが、実は、シェイプツールで作ったシェイプは「幾何学的シェイプ」と呼ばれる特殊なシェイプなので、このままでは自由に変形することはできません。

そこで、「移動ツール」で耳(三角形)を選択してコンテキストツールバーの「カーブに変換」を押すことで、普通のシェイプ(=閉じたカーブ)にします。これで自由に変形することが可能になります。

(これまでのVersionでは、ツールバーに日本語で大きく【カーブに変換】と表示されてたのに、今回はアイコンだけなのでわかりにくいですねー。)

なお、カーブに変換すると、レイヤー名も「三角形」から、ただの「カーブ」に自動で変わります。

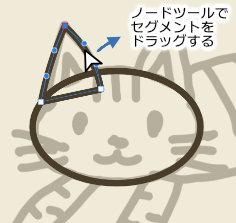

ノードツールで形状を修正

ノードツールでノードをクリック&ドラッグすると、ノードの位置を変えることができます。また、セグメントをクリック&ドラッグすると、セグメントの曲がり具合を変更することができます。

さらに、ノードを選択して、ツールバーの「シャープに変換」または「スムーズに変換」を押すことで、ノードの性質を変更することもできます。

これらのテクニックを使って、まずは耳のシェイプを下書きの形に合わせていきましょう。

オブジェクトを「Ctrl+J」でコピー/貼り付け

一つ耳ができたらこれを「移動ツール」で選択して、コピーしましょう。一般的に、コピーはCtrl+C、貼り付けはCtrl+Vで行いますが、Affinityには、この二つのコマンドを一度に行うCtrl+Jというのがありますので、これを使ってみましょう。

オブジェクトの左右を反転

今、コピー元の耳の上にコピーした耳が重なっている状態です。

片方の耳の向きを反対にするため、目的のオブジェクトを選択して、ツールバーの「左右反転」をクリックします。

すると、画像の向きが反対になったので、これを平行移動してもう一つの耳の位置に持って行きます。平行移動をするには、Shiftキーを押しながら移動ツールでドラッグしてください。

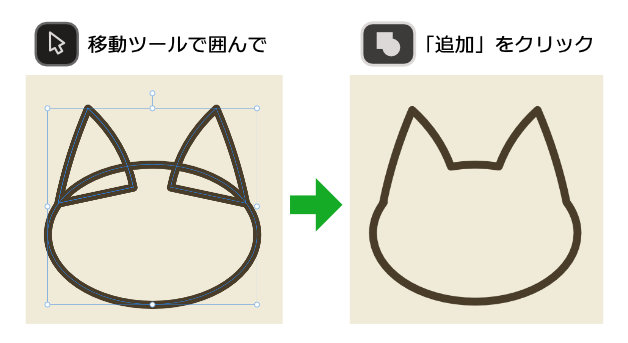

ブール演算でオブジェクトを合体!

顔の輪郭と2つの耳が描けましたので、これらを合体して1つのシェイプにします。方法は、これら3つのパーツを移動ツールでドラッグして囲んで、すべてを選択状態にし、ツールバーの「ブール演算」の一番左端「追加」をクリック。これでできあがりです。

目、鼻、口、ヒゲを描く

目は「楕円ツール」を使って、「境界線:なし、塗りつぶし:あり」で描けば簡単ですね。

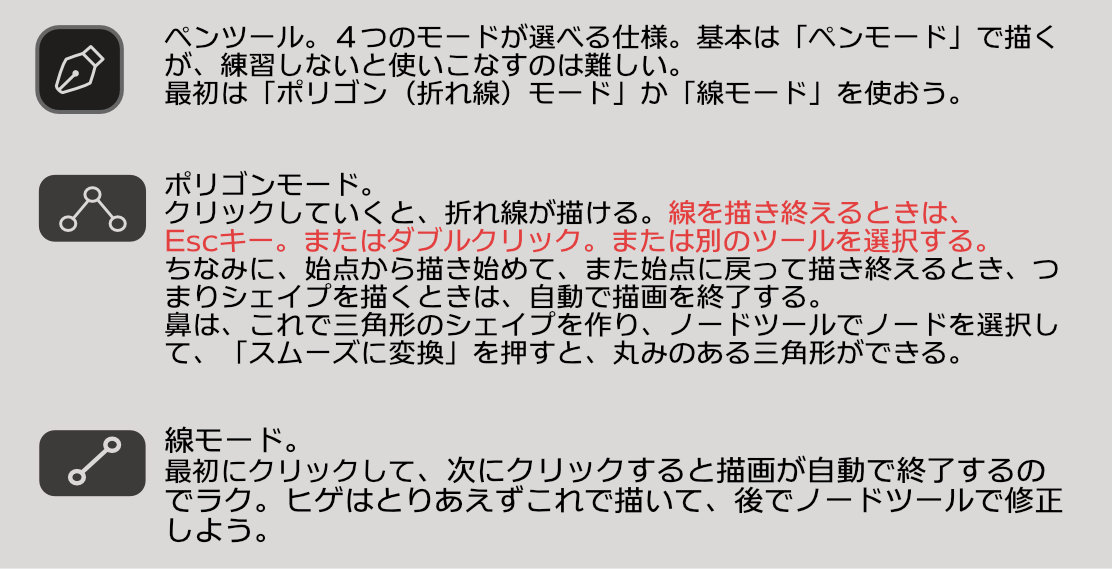

鼻とヒゲですが、これは「ペンツール」を使いましょう。ペンツールは曲線を描くのには慣れが必要ですが、直線は簡単です。次の資料を参考に、目、鼻、口、ヒゲを描きましょう!

顔のパーツをグループ化

顔ができたので、顔のパーツを移動ツールで全部囲んで、Ctrl+G(または右クリック>グループ化)でグループ化しておきましょう。そうすると、顔全体を移動ツールで移動したり、拡大縮小できるので便利です。

複数レイヤーを選択するほかの方法は、レイヤーパネル上でCtrlキーを押しながら連続でクリックしていくか、一番上のレイヤーを選択してからShiftキーを押しながら、必要なレイヤーのうち一番下にあるものをクリックする、というものがあります。

【ポイント】

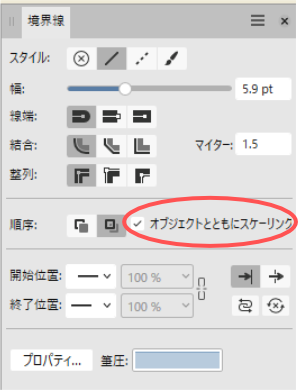

また、このとき、各オブジェクトには、境界線パネルの「オブジェクトとともにスケーリング」にチェックを入れておくといいと思います。これを入れるのと入れないのではどのように効果が異なるのかは、このグループを拡大、縮小するとわかります。チェックを入れずに縮小すると絵は小さくなってるのに線の太さが変わらないので変な感じになってしまうんですよね。

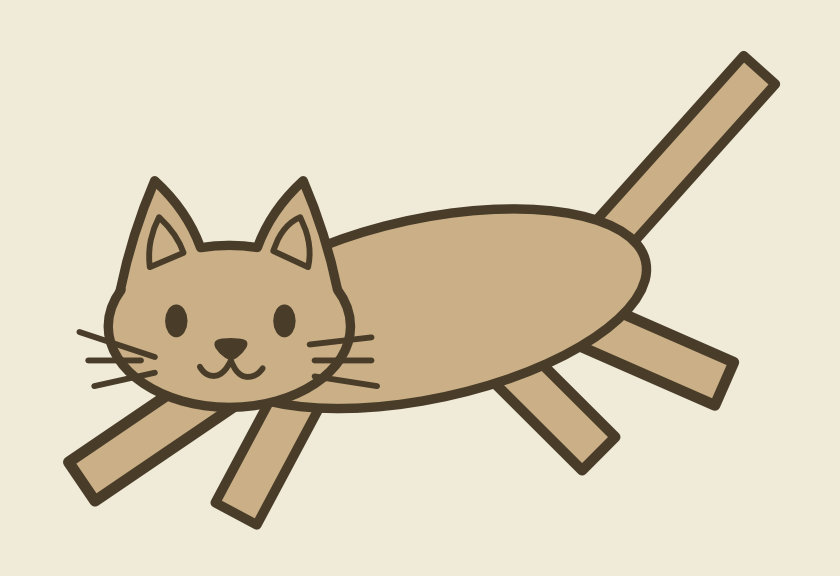

同様にして胴体、足、尻尾を作る

納得いくまでシェイプを修正できたら線画は終了です。ここまで本当におつかれさまでした!ちょっと休憩しましょう。