祝! Affinityインストール!

Affinityファンの皆さんこんにちは。今回はAffinityを使って、かわいい猫のイラストを描くチュートリアルをお届けします。普段からお絵かきソフトでラフスケッチから仕上げまで楽しんでいるあなたなら、このページを見ながら操作するだけで、大体の流れをマスターして、Affinityの魅力にすぐハマるはず!

この連載記事では、初心者でも1~2時間程度で完成できるシンプルな猫イラストを作りながら、Affinityの基本操作をステップバイステップで解説します。

ぜひあなたも、Affinityの虜になってください!頼む!

さあ、始めよう

今回の連載講座の内容は次のとおりです。

- 新規ドキュメントの作成

- ピクセルスタジオの「鉛筆」で下書き

- ベクタースタジオの「シェイプツール」を使って、ベクトルで背景と猫の線画を作成

- ノードツールを使って、線画の修正

- ピクセルスタジオの「ペイントブラシツール」を使って、ピクセルで色塗り

準備はOKですか? それでは、Affinityを立ち上げて下さい!

①新規ドキュメントの作成

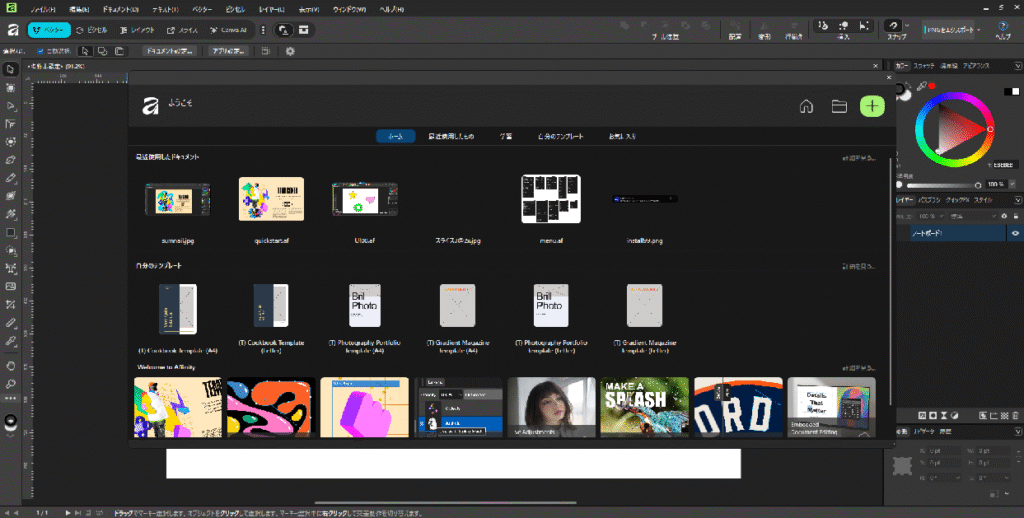

次のような「ようこそ」画面(ホーム画面)は表示されていますか?

この画面が出ていない方は、左上の「スタジオ」の左端にあるAffinityの白いロゴマークをクリックしてください。表示されましたね?

ここには最近作成したファイルなどが表示されているので、作業の続きをしたいとき、ここから選択することができます。

今回は新規ドキュメントを作成したいので、右上の「+」ボタンを押しましょう。

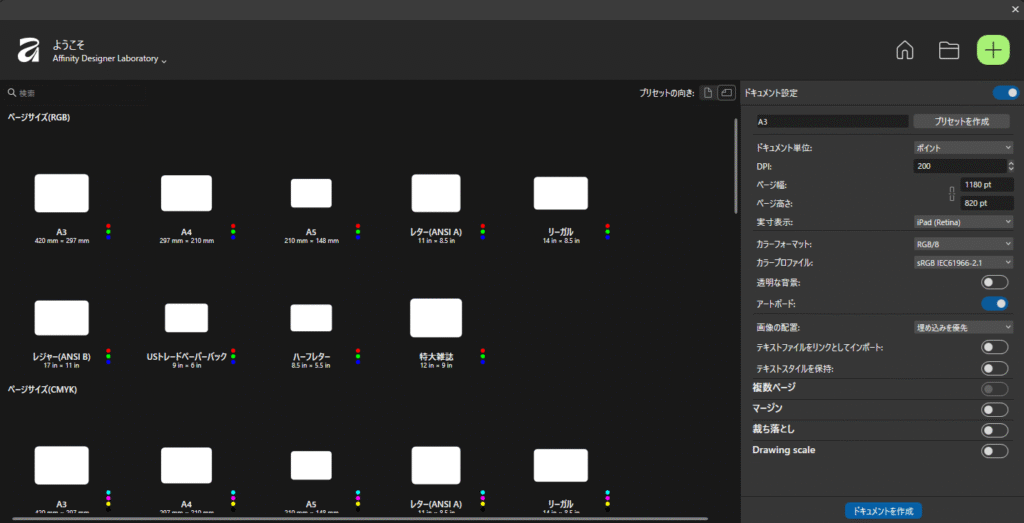

選択肢がいっぱいありすぎて、どれを選んだらいいのかわかりません。

そうだね。今回は練習だからどれでもいいんだけど、とりあえず、「プリセットの向き」というところで、用紙(ドキュメント)を縦長にするか、横長にするかをまず決めよう。今回は、横長にしたいので、そっちのアイコンをクリックして下さい。

そして、画面をスクロールしていくと、用途に合わせてひな形が並んでいることがわかります。今回は印刷しないで、タブレットの画面上で見ることを想定して、「デバイス」の「iPad 10.9″」を選んでみようか。

すると、ドキュメント設定のところに、このひな形に対してあらかじめ設定されている数値が表示されているので,確認しよう。

特に大事なのは、「DPI」と「カラーフォーマット」の部分だよ。今回は、ひな形の設定数値そのままでいこう。ただ、アートボードは今回は不要なので、この項目をオフにして「ドキュメントの作成」ボタンを押しましょう。

DPI(Dots Per Inch)とは?

1インチ(約2.54cm)あたりに何ドット(ピクセル)を割り当てるかを示す解像度の指標。

印刷する場合:DPIが直接「印刷のきめ細かさ」に影響します。一般的に300DPI以上が推奨。

画面に表示する場合:タブレットやPCモニターでは「ピクセル数」がそのまま表示に使われるため、DPIはほとんど影響しません。画面用なら「キャンバスのピクセルサイズ」が重要です。

iPad表示を想定する場合、72〜144DPI程度で十分。です。実際には「DPI」よりも「キャンバスのピクセル数(例:2048×1536pxなど)」を意識してください。

【ポイント】DPIを高くしてもiPad表示の見え方は変わらないので、無理に300DPIにする必要はありません。ただし「後で印刷するかも」と思うなら300DPIにしておくと安心です。

カラーフォーマットとは?

「デジタル画像の色をどういう仕組みで表現・保存するか」を決めるルールのことです。

主に RGB/8 と CMYK を選びます。

RGB(Red, Green, Blue)

光の三原色で色を表現。ディスプレイやデジタル用途に最適。

「RGB/8」は、各色を8bit(256階調)で表現。一般的なWebや画面用の標準。

用途:タブレットやPCでの表示、Web用イラスト、SNS投稿、アプリ素材

CMYK(Cyan, Magenta, Yellow, Key/Black)

印刷のインクの組み合わせで色を表現。プリンターや出版物に最適。

用途:ポスター、チラシ、書籍など「紙に印刷する」前提の作品、印刷所に入稿するデータ

アートボードとは?

キャンバスの中に作ることができる「作業領域」。

大きな机の上に複数の紙を並べて、それぞれに別のデザインを描くといったイメージです。

同じイラストを Instagram用正方形、X用横長、YouTubeサムネイル用など、1つのドキュメントで一括管理できたりして便利です。

色違いや異なるデザイン案を複数アートボードに並べて、見比べながら採用する案を決定したりもできます。

真っ白な新規ドキュメントができました!

次回、早速下書きを行っていきます。